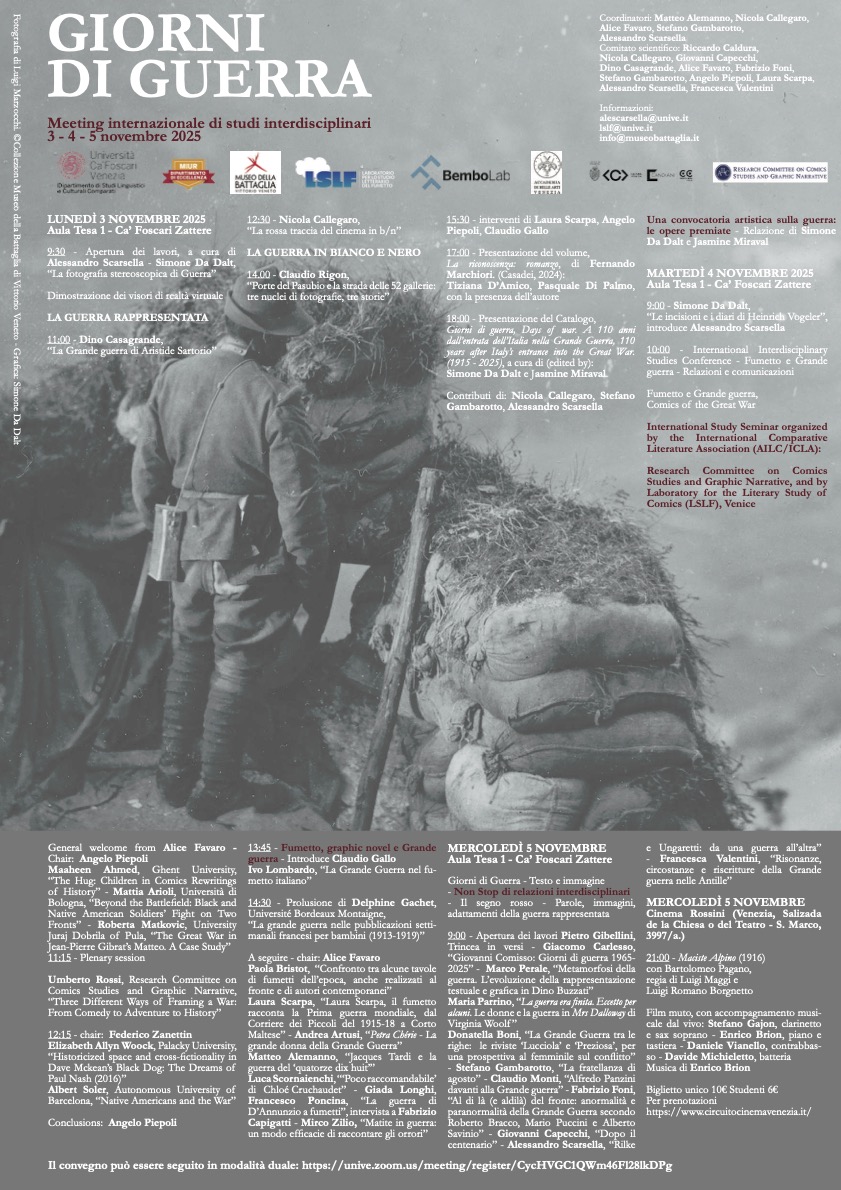

“Alfredo Panzini davanti alla Grande guerra”: questo il tema del contributo che Claudio Monti ha portato (5 novembre, Aula Tesa 1 – Ca’ Foscari Zattere) all’interno del Meeting internazionale di studi interdisciplinari “Giorni di guerra” che si è svolto nella ricorrenza del 110° centenario dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra. L’intensa e originale tre giorni è stata promossa dall’Università Ca’ Foscari – Dipartimento Studi Linguistici e Culturali Comparati (Laboratorio per lo Studio Letterario del Fumetto) e dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto.

“Porterò l’attenzione sull’unicum rappresentato dall’approccio di Panzini, quello di un umanista (secondo tutta la profondità del sostantivo humanitas) che vide prima di tanti altri e con una profondità inusuale nel “mare rosso tra i due secoli”, una “crisi di civiltà che ha trovato la sua soluzione nella guerra”, e accennerò anche a due figure che consentono di illuminare il canone panziniano sulla grande guerra: la prima è quella di un romagnolo di smisurata raffinatezza stilistica e acume critico, Renato Serra; la seconda non è invece mai stata esplorata dagli interpreti di Panzini e chiama in causa lo scrittore, giurista e uomo politico Piero Calamandrei, tra gli artefici della Costituzione repubblicana”, spiega Claudio Monti.

Responsabile scientifico dell’evento “Giorni di guerra” è il prof. Alessandro Scarsella, docente di letterature comparate all’Università Ca’ Foscari, al quale si deve la svolta impressa negli studi panziniani nel panorama nazionale e internazionale, che sta letteralmente ridisegnando un nuovo approccio critico allo scrittore della Casa Rossa.

Studi, articoli, convegni

Quando Panzini impugnò la sciabola contro un giornalista satirico

“Bello, sano, forte, le donne se lo mangiavano con gli occhi, con gran disperazione della sua fidanzata, Clelia Gabrielli”. Molto si è scritto su Panzini e le donne, ma questa cronaca di Nevio Matteini pubblicata sul Resto del Carlino del 24 agosto 1954, ne delinea tratti inediti. Panzini casanova, dongiovanni o come volete chiamarlo, accusa in questo ruolo una punzecchiatura su di un settimanale bolognese, pubblicata il 10 agosto 1889. Con tanto di vignetta. Anche se l’autore si firmò con uno pseudonimo, Cufriz, Panzini non ebbe difficoltà ad identificarlo. Ne seguì una rissa, nel bel mezzo di una affollata passeggiata domenicale sulla spiaggia di Rimini, e poi un duello d’onore a tutti gli effetti. A suon di sciabola. Leggermente feriti entrambi, ma Panzini ne uscì un po’ peggio.

panzini-alla-sciabolaSi ringrazia la Dott.ssa Laura Rossi, Direttrice della Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, che custodisce la raccolta degli articoli di Nevio Matteini.

Aldo Spallicci racconta Panzini

Su La Pié (n. 1 – 1975) Aldo Spallicci delinea un ritratto molto affettuoso di Alfredo Panzini. Lo si può leggere qui. Scrive fra l’altro: “E’ ben nota la cordialità con cui abbracciava Antonio Baldini e il suo Marino Moretti. Ma se li vedeva meglio tra le spighe del suo grano che non nelle vie della città”.

panzini-visto-da-spallicciCaro Pascoli, Caro Panzini…

“Oh! vedi che mi sono ricordato più io che te, che siamo vecchi amici! Dammi tue notizie. Io sto, per ora, e per poco ancora, a Barga (Lucca). Tuo Giovanni Pascoli”.

Sono due frammenti dello scambio epistolare fra Pascoli e Panzini (il primo è datato Barga, 31 luglio 1899 e il secondo verosimilmente dell’agosto dello stesso anno) pubblicati sulla Nuova Antologia, numero aprile-giugno 2015, a cura di Ennio Grassi e Mariangela Lando, accompagnati da un saggio dal titolo Caro Pascoli, Caro Panzini. Davvero una bella sorpresa imbattersi in questo carteggio “che comprende diciassette missive datate tra il luglio del 1899 e il 1911, l’anno prima della morte del poeta”. Emergono alcune sintonie di vedute fra Panzini e Pascoli che non passano inosservate: “Non ti figuri che cosa sia l’Italia in fatto di libertà di stampa! Io ho dovuto rinunziare a esporre certe mie idee politiche-sociali perché i giornali non ammettono che le proprie idee, o strapalerie d’immagini senza costrutto. In letteratura poi ci sono i giornali dei giovani che non gradiscono le lodi d’altri giovani che loro! Mi frulla l’idea di fondare un periodico settimanale letterario politico-sociale di liberi, di gente cioè che abbia passato l’Acheronte”, scrive Pascoli. E Panzini: “Dunque le cose sono come lei dice: grave, incredibile, ma è vero. Il Barnum della letteratura italiana ha scritturato tutto il corpo coreografico della penisola: ha irretito anche qualche leone: nulla più disponibile, né meno un fischio: accaparrati anche quelli. E d’altronde a che dolersene? Il male è organico; se lei lo strappa, domani si riproduce di nuovo. Bisognerebbe poter far leva sui giovani. Io lo so: i giovani sentono e intuiscono. Ma dove sono i giovani? Ungono le ruote del carro di Barnum…”. Così come è da segnalare la predilizione di Maria Pascoli, sorella del poeta, per Panzini: “Maria è grande ammiratrice di lei: afferma che le piace più del Fogazzaro”, scrive il fratello allo scrittore della Casa Rossa, che risponde: “Quello che giudica sua sorella Maria sarebbe tale da inorgoglire la mia vanità, se non avessi per contrappeso la consapevolezza del mio mediocre valore e della finale vanità di tutte le cose, le letterarie comprese. Questa vanità è tuttavia tanto forte che mi costringe a richiamarle in mente la sua promessa e a pregarla di mutare in tempo passato il tempo futuro con cui comincia la sua cartolina: scriverò del suo libro. Domani vado a Rimini per le vacanze. So che lei in estate fu alla Viserba. Non vuol proprio più rivedere il nostro bel mare?”.

Un inedito panziniano sulla Nuova Antologia

Sul numero di aprile-giugno 2014 della “Nuova Antologia”, Ennio Grassi e Mariangela Lando hanno firmato un contributo molto interessante dal titolo “Il liceale Panzini e le prime prove narrative”, che introduce un vero e proprio inedito. Spiegano che durante gli studi al Foscarini di Venezia, Panzini compose anche i suoi primi lavori poetici e narrativi. Uno di questi era rimasto fino ad oggi nascosto, come scrivono Grassi e Lando, forse perché si tratta del “racconto in prima persona della propria iniziazione all’eros, attraverso l’incontro con una prostituta in un casa di tolleranza. Iniziazione che l’autore riempie, con ridondante enfasi, dei topoi e degli stereotipi di certa letteratura d’appendice allora assai in voga presso il pubblico dei lettori italiani”.

il-liceale-panziniPanzini e l’Accademia Panziniana su Ariminum

Ariminum, il periodico edito dal Rotary Club Rimini e diretto da Manlio Masini, nel numero di gennaio-febbraio 2014 ha dedicato la monografia (le sette pagine iniziali) ad Alfredo Panzini e all’Accademia Panziniana.

ariminum-gen-feb-2014La Piê per il 150° di Panzini

In occasione del 150° dalla nascita di Alfredo Panzini, La Piê, fondata nel 1920 da Aldo Spallicci e che sotto la direzione di Antonio Castronovo continua a pubblicare articoli di storia, poesie, racconti, insieme a notizie di attualità, recensioni letterarie, fotografie e illustrazioni, ha realizzato uno speciale su Panzini.

Contiene articoli di Fulvio Gridelli (Il dualismo del professor Panzini e Panzini e due lettori d’eccezione) di Mariangela Lando (Le aurore nella scrittura di Panzini e I quadri vespertini ne La lanterna di Diogene).

Un’unica precisazione si rende necessaria: a differenza di quanto si legge nella introduzione, il Premio Giornalistico Nazionale Alfredo Panzini non è stato organizzato dal Comune di Bellaria (che invece ha sostenuto insieme ad altri l’iniziativa) ma dall’Accademia Panziniana.

Panzini scrittore “americano”

Per andare da Bellaria nella Serenissima bisogna entrare nello spirito del Camel Trophy. In realtà non guasterebbe nemmeno l’equipaggiamento da Transamazzonica visto che la maledettissima via Romea costringe a zigzagare Tir e buche nell’asfalto che sembra- no crateri. Due ore e quaranta minuti di calvario per giungere a Venezia. Ma merita il sacrificio se si parla di Alfredo Panzini per una volta senza i paraocchi deformanti coi quali la Repubblica delle Lettere ha catalogato lo scrittore con la bicicletta: “minore” e antimoderno, o, addirittura, “scrittore di punta del regime” e come tale non più di moda. In realtà Panzini fu fascista a modo suo e spesso e volentieri sparse qua e là nelle sue opere deflagranti stonature rispetto al registro dell’ortodossia in camicia nera. Non sarà un caso se l’antifascista e senatore repubblicano Aldo Spallicci già mezzo secolo fa lo discolpò da collusioni: «Il fascismo con tutte le parate militari, dietro le quali c’era il vuoto, non poteva avere le simpatie di un uomo che amava tanto la semplicità e la realtà delle cose».

L’occasione per la riscoperta veneziana dell’autore della Lanterna di Diogene è fornita dall’Accademia Panziniana bellariese, custode della modernità antimoderna di Alfredo (promotrice anche di un premio giornalistico nazionale sul tema del viaggio in bicicletta a lui intitolato, che coinvolge fra gli altri in giuria Sergio Zavoli, Aldo Cazzullo e Mauro Mazza), e da alcuni docenti del Foscarini e dell’università Ca’ Foscari. Perché Venezia? Perché qui, appunto, studiò il giovane Panzini, al Convitto Foscarini, dal 1875 al 1882, lasciando di quel periodo nei suoi quaderni (due anni fa donati dalla Fondazione Carim alla stessa Accademia) tracce corpose di applicazione feconda e di studio matto e disperatissimo sui classici ma anche di dolorosa lontananza dalla spiaggia di Rimini. E al Foscarini si è svolto il 13 e 14 marzo 2013 il convegno “Panzini scrittore europeo” in occasione di un anniversario che, fra l’altro, unisce Panzini e D’Annunzio: il centocinquantesimo della nascita. Coevi ma antitetici, tanto che il primo fu definito “l’anti-d’Annunzio”. Panzini definì il Vate «specialista in isquilli». Geniale. Ma al Foscarini si è parlato solo di Panzini, non di D’Annunzio, aprendo però squarci nuovi e addirittura inediti. Mary Ann McDonald Carolan, docente di letteratura moderna alla Fairfield University (Connecticut), ha detto che «Panzini fu riconosciuto in America come uno dei più importanti scrittori della sua generazione».

Dal 1928 al ’33 – ha spiegato – si sono susseguite negli States traduzioni di novelle e altri scritti di Panzini, ma già prima le antologie scolastiche avevano reso ragione della caratura dello scrittore di Bellaria. Su Panzini si è formato Carlo Golino, pescarese ma trapiantato in America dove ha insegnato a lungo diventando pure rettore della Massachusetts University, a Boston. Si scopre così che Golino scrisse la sua dissertazione per il dottorato in italianistica alla California University, Berkley, nel 1948, proprio su Panzini. Ha fatto tesoro del lessicografo bellariese anche

Charles Southward Singleton, docente ad Harvard, che Montale definì «l’americano che ci spiegò Dante». Sempre da oltreoceano viene fuori che Panzini fu molto e ben recensito sul New York Times (anche per la penna del mitico Henry Furst), che di lui si occupò anche Vanity Fair, e che alla fine degli anni Venti Panzini era considerato dagli americani il «miglior scrittore di prose italiane», un «talento acuto nell’osservazione di uomini e cose». Per gli statunitensi, il romanzo Io cerco moglie è «il libro più comico dopo il Decamerone».

Sconti ne fece sempre pochi Panzini, e con quei suoi occhi azzurri come il cielo passò ai raggi X anche le virtù e i vizi del romagnolo, il «più allegro e generoso del mondo (a non toccarlo negli interessi), ma rissoso, clamoroso, sensuale e pochissimo spirituale». Un «popolo simpatico il romagnolo, se non soffrisse della malattia dell’entusiasmo verbale che, a pensarci bene, è una forma anch’esso di sensualità». Ma unico e irripetibile: «Rimanete fedeli alla Romagna, è l’unica terra in cui si conserva quel poco di buono che è rimasto nel mondo».

Claudio Monti

(Questo articolo è stato pubblicato sulla terza pagina de La Voce di Romagna in data 20.3.2013)

Nuova Antologia: Augusto Campana sul rapporto fra Panzini e Baldini

La Nuova Antologia, numero gennaio-marzo 2013, vol. 610°, fasciolo 2265, ha pubblicato un importante studio di Ennio Grassi e Manuela Ricci seguito dalla trascrizione del dattiloscritto con tutte le integrazioni manoscritte, comprese quelle lasciate in sospeso con una lineetta e che alludevano a precisazioni che sarebbero state fatte a braccio.

Il dattiloscritto ha per titolo “Augusto Campana: nota a un ‘inedito’ sul rapporto fra Alfredo Panzini e Antonio Baldini”. E’ il risultato della ricerca che Campana condusse per oltre un decennio sul rapporto fra Antonio Baldini e Alfredo Panzini.

Il documento originale di Campana è conservato tra le carte dello studioso che si trovano nella Biblioteca Gambalunga di Rimini.

Dalla Scuola media “Panzini” di Castellammare un bel ritratto dello scrittore

Grazie alla segnalazione di Paolo Magnani siamo in grado di pubblicare (per alleggerire il pdf lo presentiamo in due parti, una prima e una seconda) un interessante documento realizzato dalla Scuola Media “Alfredo Panzini” di Castellammare di Stabia, dove lo scrittore insegnò durante la sua lunga carriera di professore (“Quando io andai per la prima volta a fare il professore (avevo poco più di venti anni), fu a Castellammare di Stabia, in III classe di Ginnasio…”).

In occasione della celebrazione del suo trentesimo anniversario, avvenuta nel 1994, la Scuola Media ha pubblicato un volumetto che risulta, appunto, molto interessante per diverse ragioni.

Partiamo dalla citazione di Cesare Angelini posta in apertura: “Alfredo Panzini seppe dire parole umane sulle cose essenziali, sugli umani vizi e sul valore, sulla vita e sulla morte, sull’amore e il dolore, su questo mondo così amabile e labile”.

C’è poi da segnalare la motivazione che sta all’origine della iniziativa, spiegata nella introduzione a firma di Luigi Avellino: “Il Collegio dei docenti nella riunione del 24 ottobre 1964, deliberò all’unanimità di intitolare la nuova Scuola ad Alfredo Panzini “Accademico d’Italia, il quale oltre che letterato e scrittore fecondissimo, fu professore per tanti anni, sano educatore della gioventù…” Oggi, un gruppo di docenti, sollecitato dalla motivazione scritta in quell’atto di nascita, ha voluto svolgere uno studio sul ferace scrittore romagnolo”. Significativo che a trent’anni di distanza i docenti abbiano riconfermato, ed anzi rilanciato con intelligente partecipazione, quella motivazione, che fra l’altro descrive benissimo la “missione” panziniana.

Non solo. Addirittura la Scuola Media di Castellammare, nel lavorare allo studio, finalizzato “a favorire la conoscenza di questo onesto servitore dello Stato, scrupoloso nel maneggiare quel delicato orologio che è il cervello del giovane”, prese contatto con Matilde Panzini, all’epoca ancora in vita, e da lei raccolse materiale prezioso: “autografi, ritagli di giornali, fotocopie di bellissime foto staccate dalle pareti per farci vedere un papà più allegro, più familiare che si contrappone a quello ritratto nelle pose ufficiali”.

Infine, merita di essere sottolineato il ritratto di Panzini, originale e frutto di un serio lavoro di approfondimento, che emerge dalla pubblicazione della Scuola Media di Castellammare di Stabia. Complimenti!