Submitted by admin on

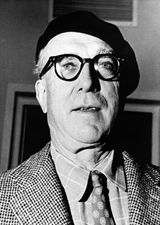

Giuseppe Prezzolini

Nel primo dopoguerra, come si è visto, Panzini non solo entra stabilmente nell’élite intellettuale del tempo, ma diviene intimo di parecchi personaggi illustri della nostra cultura.

Proprio per questo, uno dei più prestigiosi, Giuseppe Prezzolini (1882-1982), gli dedica un paragrafo del suo volume Amici, dove si afferma che la popolarità di Panzini è salita al punto da farlo diventare un marchio, un’icona, “il Panzini”.

Prezzolini sottolinea che l’ascesa alla fama non sia stata dovuta ai suoi coetanei, ma a letterati più giovani, come quelli dell’orbita della sua “Voce”, un segno evidente del carattere universale della letteratura di Panzini, universale, capace, per di più, di essere apprezzata e goduta, oltre che dai giovani ed esigenti critici, pure dalle signore borghesi che cercano nella letteratura soltanto un “passatempo sorridente d’un pomeriggio vuoto”.

Nonostante il successo a Panzini abbia arriso tardi, Prezzolini predilige la prima fase, culminata con La lanterna di Diogene, un’opera in cui il “lirismo represso” si esalta nelle sublimi descrizioni naturali conferendo nobiltà e decoro all’ordinarietà del quotidiano.

Pressoché unico tra i critici, Prezzolini giudica funzionale alla resa letteraria il dilettantismo filosofico di Panzini, poiché l’arte “non è fatta d’acciaio”, non le si addice la “nettezza dei pensieri sicuri” quanto “l’indecisione fremente, concupiscente, debole, femminea”.

Ma agli occhi di Prezzolini la più grande virtù di Panzini è l’identità tra opera e vita, per cui alla incessante tensione stilistica ne corrisponde una morale che lo fa tendere verso un’esistenza “seria, serena e alta”.

“Panzini Alfredo, nato il 31 dicembre 1863 a Senigallia si chiama, ora semp1icemente « il Panzini». La fama l' ha incoronato da qualche anno, condotta la mano dalle riviste alla moda e dai giornali di gran tiratura, e il nome di lui desta echi di simpatia presso due ceti di persone molto differenti nei loro gusti: le signore che leggono e i letterati giovani. Si deve forse a questi ultimi se il Panzini, nell'età in cui generalmente si viene a contrasto coi giovani, è stato vantato e apprezzato come si deve. Non è certo fra i suoi coetanei che ha trovato il critico che lo comprendesse, come Serra, né tra le riviste del suo tempo, quella che lo facesse emergere nel suo intero e profondo valore, come La Voce : e penso che Emilio Treves, editore delle sue principali opere, rimanesse un po' meravigliato del successo degli ultimi anni. Un giorno che gli facevo l'elogio artistico di questo suo autore, mi rispose col suo risolino: il Panzini si vende poco.

Oggi il Panzini si vende di più. ma non è detto che valga di più di quando tenevo quel discorso al suo editore. È sorta invece una generazione meglio- educata artisticamente, 'e si è curiosamente incontrata con lui, maturato assai tardi, e l' ha riconosciuto, per qualche lato, dei suoi e l' ha accolto con gioia. Perché i giovani sono felici quando posson trovare l'anziano che gioca volentieri con loro.

Vorrei ora tacere io e far un cenno magico: parlassero le nubi che solcano il cielo della valle dove il Tevere è piccolo come un ruscello, l'accento toscano si smorza in quello umbro e si rinvigorisce per quello romagnolo; le fonti che sull'Alpe di Forlì cantano insieme ai campanelli dei birrocci rotolanti per 1'erta; i filari di pioppi gentili nella loro veste di argento e i pini orgogliosi sotto la loro corona di smeraldo, nel dolce piano lombardo che si confonde poi, paludoso, col mare; le vele chiassose di colore e chiacchierine pei simboli, che fanno ressa ai porti-canale dell'Adriatico. Vorrei parlassero i poeti senza età, cui grandezza e tempo trascorso han dato la patina accomunatrice della reverenda antichità, le colonne e i palazzi, i mosaici e i campanili, i ruderi dei luoghi dove la storia, che mai non ferma, sembrò sostare un momento per lasciare una traccia della sua operosità. Direbbero essi, meglio di me, del Panzini, che n'ebbe le confidenze.

Ma questi miracoli li fanno i poeti. Noi critici dobbiamo contentarci di chiarire, di separare, di dividere, di misurare, di sforbiciare. Noi critici non possiamo dire che cos'è un poeta, perché a questo ci pensa così bene lui stesso, ma possiamo soltanto dire che cosa egli non è; e sopratutto che cosa non è di quello che gli altri, e magari il poeta stesso, credono sia.

Un esempio perspicuo di ciò si osserva proprio per il nostro Panzini. Il pubblico, e l'autore stesso, ritengono l'opera sua quella di un umorista (nel senso inglese della parola).

[…] Il Panzini si ritiene un umorista e fa di tutto per esserlo e spesso vi riesce ad esserlo e in quanto vi è riuscito è piaciuto e piace a un genere di gente un po' colta e educata, che non digerisce la poesia vera e la celia. grossa: ma non sta qui la sua forza. Non per questo Alfredo Panzini nato il 31 gennaio 1863 a Senigallia è per me semplicemente « il Panzini ». Questo Panzini bonario, semplice, scherzoso, osservatore delle debolezze e delle contraddizioni umane, è il Panzini di molte novelle borghesi che hanno alcuni temi obbligati e specialmente quello eterno delle relazioni tra uomo e donna sopratutto nel matrimonio, più, intorno a questo predominante, gli altri del lusso e della leggerezza femminile, del vivere caro, dei cibi affatturati, della brutalità tedesca, del pericolo bolscevico, della campagnola semplicità, ben conosciuti a lettori e direi quasi gli amatori del Panzini, che certo ne conta di ferventi e contenti, anche fra le signore e starei quasi per dire sopratutto fra le signore, appunto come accade di certi scrittori antisemiti che sono letti molto dagli israeliti. È un Panzini minore, com'è stato detto? Non so : di certo non è il Panzini artista. Dell’artista non resta allora in lui che, qui e là, qualche raro sprazzo di luce lirica, che si rivela in un aggettivo, in un periodo al massimo.

Quest’altro Panzini, che è la nostra gloria, bisogna andare a cercarlo molto lontano, nel suo silenzio quasi ventenne, che è un problema artistico di non comune interesse. Ho detto in principio che è nato nel 1863 e non l' ho detto per far conoscere una inutile data e soddisfare una stupida curiosità. È nato nel 1863 e la sua prima opera d'arte - Il libro dei morti- è del 1893.

[…]Seguiamo questo stesso filone di viaggi raccontati nelle Piccole storie del mondo grande, si leggono ammirevoli pagine su La terra dei Santi e dei poeti, che è poi Loreto e Reéanati. Chi ha letto quel libro ricorderà senza dubbio sempre la visita al paese di Leopardi e la commozione di Panzini sul monte Tabor o colle dell'Infinito. Stili ed anime che somigliano, quella di Leopardi e quella di Panzini: ambedue sofferenti di non veder nel mondo moderno l’eroico che credevano esistesse nel mondo antico.

« Di sotto si stendevano gli spazi interminati, e quel verso:

Ed erra l'armonia per questa valle

riempiva tutto quell’infinito e vibrava per la profonda quiete la quale parea sentire la magia di quel verbo presente come un suono che non tanto è nelle parole, quanto nelle cose.

Ma a quella passione che già mi aveva preso e mi trascinava come dicesse: «vieni, e anche tu odi la voce dei sovrumani silenzi e piangi!» riluttava con paura 1'anima mia, però mi staccai da quell’abbraccio di fantasmi e volli filosofare e filosofai alcune cose».

Periodi di questo tipo, che si colgono staccati negli altri libri del Panzini, nella Lanterna di Diogene formano invece la polpa del volume. Si esce da quelle pagine senza un minuto di aridità o di stanchezza lirica. L'impressione generale si può ben definire con la parola con la quale i tipografi indicano certi bei caratteri spaziati, dagli occhi aperti, dall'aste distanti: ariosi . Un libro arioso, dove si respira. Panzini ha raggiunto qui la divina misura. Anzitutto Panzini è in uno dei suoi momenti di gioia, meno tormentato dai dubbi e dalle riflessioni oscillanti che gli sono solite. Il contatto con la natura, la soddisfazione di sentirsi libero, l'incontro con le viventi memorie della storia d’Italia, lo commuovono senza la smorfia del sorriso di certe novelle. È un libro dove non è proposto nulla. Non ci sono virtù da sostenere ma una vita da rivivere. E l’autore ci riesce. La penna fu magica, in quel beato anno 1907 essa tradusse così bene ogni impressione, dettò con serene parole ogni traduzione poetica della realtà. Gran ringiovanitore il Panzini! La Vita nova di Dante « ed ecco un profumo di gigli », l'Orlando furioso, « una gran cavalcata», l’Odissea, « un profumo di mare azzurro su cui si stende il canto di Circe ». Così si parla dei classici: sensazioni che Gandino non aveva mai immaginato potessero passare per la mente d'un suo scolaro. Pianure e monti, tipi d'ogni genere d'umanità sfilano davanti a questa lanterna magica davvero. C'è dei Reisebilder per entro. Tutto parla al poeta. In questa capacità di lirismo misurato, di fremito senza contorcimenti, sta tutta la forza di stile del Panzini. Si potrebbe citare a piene mani: è così ricco, abbondante ed uguale; è nato scrittore fuori degli spasimi della giovinezza ed ha potuto guardare direi dall'alto del suo mestiere bene imparato. Intorno a lui si avvolge il formidabile equivoco per cui lo ammiriamo tanto io quanto la signora borghese che cerca nel Panzini il passatempo sorridente d'un pomeriggio vuoto. Le piacevoli avventure d'un precettore romagnolo in Milano durante la guerra sono state forse il segno di questo successo minore che l' ha messo accanto ai più quotati fornitori di letteratura decente. È piaciuta, fra tanta generale scipitezza quella che chiamano la filosofia del Panzini, che poi è tutto, salvo che filosofia. Noi ne discorreremo un poco, perché proprio nello sbugiardar questa fama si rivela una delle più delicate molle della sua arte. Il Panzini è tutto l’ opposto di un pensatore. Non c'è virilità, non c'è scelta, non c'è pensiero che regga sopra se stesso e si crei. Di fronte ai problemi più ovvi e più vecchi egli si impaurisce ed oscilla. Va da un lato all'altro, guardando, e come volesse sempre sfuggire l'estreme conseguenze, ritorna al lato da cui era partito, per poi di nuovo fuggirlo. Non c’è decisione, non c'è nettezza.. Non osa, come i pensatori sicuri. Ma in questa sua torturante vicenda - che lo fa soffrire e stancare - sta un segreto della sua arte, giacché proprio in quell'oscillare, come di gocciola purissima attaccata a un filo di telegrafo, che si avvia al suo destino tremando e nello stesso tempo rifrange in bei colori la luce che la trapassa, proprio in quell'oscillare egli ha modo di mostrare la sua grazia e la sua umanità sensibile. L'arte non è fatta di acciaio e il pensiero è asta di durissimo acciaio.

L’arte non è decisione e nel Panzini è proprio indecisione fremente, concupiscente, debole, femminea. Le sue riflessioni non urtano, non costringono alla disciplina, ma carezzano anche quando vogliono essere severe, ma solleticano anche quando vogliono sferzare. E se non si esce dalla sua lettura soddisfatti, se ne esce sempre con una grande simpatia per l’autore. Egli soffre e lo si vede; egli ama e lo confessa; egli sente profondamente tutte le cose umane ed è una creatura così cara che non si può fare a meno di seguirlo. Perciò si può sempre dire, anche quando non è il Panzini migliore e maggiore, che è sempre Panzini, ed anche nelle meno felici sue produzioni, in certi articoli di giornale, come va talvolta scrivendo da qualche tempo a questa parte, dove si ripete un po’ troppe sulle solite faccende del caro vivere e del viaggiar male, del lusso femminile e della villania della gente di città, pure anche in quelli si salva per una certa aria di famiglia che vi troviamo con l’altre cose più grandi: è sempre Panzini, si dice per consolarci. La virtù dell’uomo, la sua umanità ha profumo anche lì dentro. Umanità è la vera parola che gli si addice. Certi sentimenti profondi dello spirito pochi come lui hanno saputo afferrarli ed esprimerli ora con potente lirismo ora con osservazione minuta. Io dico che pochi scrittori son stati così padre come è stato Panzini.

[…]Già: le donne così piaccion di più a Panzini. Si vedano i quadri delle sue famiglie modello, Leuma e Lia, per esempio. La donna intellettuale lo rende idrofobo. Non ha per lei che parole di sospetto e di accusa. Se lasci la conocchia e la culla, la donna è perduta. Il modo di considerar la donna come un essere la cui intelligenza consiste soltanto nella coscienza della propria bellezza, rientra armoniosamente in certo sistema panziniano di fare il provinciale. Spesso spesso il Panzini, cittadino di Milano e ora di Roma, si butta un po’ troppo al provinciale e il suo ideale di donna casalinga, il suo terrore per le femministe o anche per le più semplici forme di libertà femminili, vanno benissimo d’accordo con l’elogio dei paesi dove si vive tranquilli, con il suo amore di solitudine, con l’elogio dei paesi dove si vive tranquilli, con il suo amore di solitudine, con l’elegie per il pane di grano, il vino e gli appetiti di campagna. Panzini è per la campagna contro la città; soltanto perché la campagna rappresenta qualche cosa di arretrato rispetto alla città; e persino fra gli antichi egli ha l’abitudine di schierarsi per coloro che più ebbero forte il senso elegiaco per le buone costumanze che sparivano e l’orrore delle nuove perverse che sorgevano (noi moderni dovremmo, a starli a sentire, esser gran canaglie).

[…] Panzini è un paziente scrittore, e quei periodi scevri di ogni affettazione, che vi paion nati così senza alcuna fatica, son costati molte e molte ore delle mattinate antelucane di lui. Il suo lavoro consiste nello sfrondare e nel togliere i forti rilievi. È l’opposto dei giovani autori d’oggi, ai quali nessuna parola sembra abbastanza colorita, nessun periodo abbastanza vivace; e questa opposizione si rivela nel suo dizionario, e in tutte le sue opere, perché egli ha sempre avversato il fastoso, il fucato, il retorico, fin dai suoi primi tempi di scrittore. Il Panzini ha sempre provato fastidio per l’estetismo e per lo snobismo dannunziano come prova fastidio per l’impressionismo e la frammentarietà dei giovani d’oggi. Si sente classico, di idee e di stile. Appena appena qui e là, potete notare un certo bisogno di calzare il coturno ed elevare il tono del periodo: qualche “ella”, qualche inversione d’aggettivi (di verbi raramente ho trovato), per accentuare meglio il periodo, che è ritmico. Le immagini sono scarse, ma messe con mano destra. E ne vien fuori una prosa un po’ scolorita ma snella e di nobile schiatta; una prosa che direi bisogna guardarla, come le donne, nelle attaccature, al collo, alle caviglie, ai polsi. I periodi non sono quasi mai lunghi. Anzi danno il senso di una soverchia spezzettatura. Sempre su tutta la sua prosa grava il timore di non essere semplice. E poi quel periodare così rotto gli si presta bene per le piccole sorprese di spirito e di umorismo, per i contrasti che vuol far sentire: essi nascono meglio dopo il punto fermo, non danno il tempo al lettore d’esser preparati da qualche ma, se od altra particella con le mani avanti che avverte.

Questo è Panzini. Un caso ed è un fenomeno letterario, per un letterato. Un uomo, per gli uomini. Una natura di signore, senza denari, che appunto è più signore che mai, per chi lo conosce. Lo ammireremo alle volte come uno dei pochi lirici del nostro tempo. sorrideremo altre volte come ad uno dei rari umoristi del nostro popolo. E scherzeremo magari su certe sue manie. Ma: cappello alla mano. Di fronte alla letteratura senza raccoglimento che si svolge senza mistero di procreazione e vive alla finestra, l’esistenza seria, serena, alta di quest’uomo, che non si può trattare da “pompiere”, ci mette in un certo tono di riservatezza e di attenzione. Si può essere scrittori ed uomini? La guerra ha mutato molte cose, se non molti animi: ma parecchi che prima sarebbero forse stati tentati di risponder di no e di mettere un segno di equazione fra l’artista e il buffone, oggi risponderebbero, come ha sempre risposto il Panzini, di sì.”- Log in to post comments