Submitted by admin on

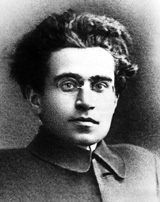

Antonio Gramsci

La sprezzante stroncatura di Antonio Gramsci (1891 – 1937), considerata la lunga egemonia della cultura marxista in Italia, è il punto di rottura della fortuna panziniana, il suo vero e proprio nadir. Le note sparse, raccolte nei mitici quaderni, in cui Gramsci parla di Panzini si diffondono sul finire degli anni Quaranta.

Gramsci, che coltiva un’idea della letteratura totalmente agli antipodi rispetto agli “ultimi umanisti” cari al Russo, inscrive Panzini, insieme a personalità di primo piano nell’Italia fascista (tra cui Margherita Sarfatti e Curzio Malaparte) nella corrente letteraria, reazionaria e antidemocratica, del “brescianesimo”, movimento che prende il nome dal padre gesuita Antonio Bresciani e che si distingueva per: un paternalismo ipocrita verso le masse, la devozione e la sudditanza verso l’ordine costituito, il terrore per il minimo rivolgimento sociale, la banalizzazione e il riduzionismo di concetti e problemi complessi e articolati, siano essi storici, sociologici, politici o letterari.

Durissima è la critica che Gramsci muove a Panzini per il suo atteggiamento rispetto alle masse lavoratrici.

Concordando con Ferdinando Palazzi, Gramsci leggeva nella ipocrita e pelosa compassione dello scrittore-padrone, la preoccupazione del proprietario “negriero” per la produttività dei suoi schiavi. Questo giudizio, sebbene smentito da alcuni contadini del suo podere intervistati in un reportage di Sergio Zavoli, peserà molto sull’immagine postuma di Panzini, tanto che, in buona parte a causa di questa tara, verrà dimenticato persino nelle sue terre d’origine.

Il massimo dell’acredine Gramsci lo riserva a Il conte di Cavour, definito una “beffa della storia”. La riprovazione verso il dilettantismo, la superficialità, la superstizione e l’assenza di rigorose ricerche che caratterizzano l’opera, è talmente elevata, che Gramsci, per esprimere con puntualità il proprio biasimo, non si fa scrupoli a ricorrere persino al turpiloquio.

“I nipoti di padre Bresciani – Alfredo Panzini: già nella preistoria con qualche brano, per esempi, della Lanterna di Diogene (l’episodio del «livido acciaro» vale un poema di comicità), poi Il padrone sono me, Il mondo è rotondo e quasi tutti i suoi libri dalla guerra in poi. Nella Vita di Cavour è contenuto un accenno proprio al padre Bresciani, veramente strabiliante se non fosse sintomatico. Tutta la letteratura pseudo-storica del Panzini è da riesaminare dal punto di vista del brescianesimo laico”.

“Ferdinando Palazzi, nella sua recensione del libro di Panzini I giorni del sole e del grano osserva come l’atteggiamento del Panzini verso il contadino sia piuttosto quello del negriero che non quello del disinteressato e candido georgico; ma questa osservazione si può estendere ad altri, oltre che al Panzini, che è solo il tipo o la maschera di un’epoca. Ma altre osservazioni che fa il Palazzi sono strettamente legate al Panzini. Scrive il Palazzi (l’Italia che scrive, giugno 1929): «Quando (il Panzini) vi fa l’elogio, a mezza bocca, del frugale pasto consumato sulle zolle, a guardarlo bene vi accorgete che la sua bocca fa le smorfie di disgusto e nell’intimo pensa come mai si possa vivere di cipolle e di brodo nero spartano, quando Dio ha messo sotto la terra il tartufo e in fondo al mare le ostriche. […] “Una volta – egli confesserà – mi è venuto anche da piangere”». Ma uqel pianto non sgorga dai suoi occhi, come da quelli di Leone Tolstoi, per le miserie che sono sotto i suoi occhi, per la bellezza intravista di certi umili atteggiamenti, per la simpatia viva verso gli umili e gli afflitti che pur non mancano tra i coltivatori rudi dei campi. Oh, no! Egli piange perché a sentir ricordati certi dimenticati nomi di masserizie, si ricorda di quando sua madre li chiamava pure così, e si rivede bambino e ripensa alla brevità ineluttabile della vita, alla rapidità della morte ci è sopra. Il Panzini piange insomma perché si fa pena. Piange di se e della morte e non per gli altri. Egli passa accanto all’anima del contadino senza vederla. Vede le apparenze esteriori, ode quel che esce appena dalla sua bocca e si domanda se pel contadino la proprietà non sia per caso sinonimo di rubare. Continua il Palazzi: «Panzini si occupa e si preoccupa della vita campestre come può occuparsene un padrone che vuol essere tranquillo sulle doti lavorative delle bestie da lavoro che possiede, sia di quelle quadrupedi, sia di quelle bipedi e che a veder un campo coltivato, pensa subito se il raccolto sarà quale spera». Panzini negriero insomma”. “La Vita di Cavour del Panzini è stata pubblicata a puntate nell’Italia Letteraria, nei numeri dal 9 giugno al 13 ottobre 1929 ed è stata ristampata (riveduta e corretta? Sarebbe interessante un esame minuzioso, se ne valesse la pena) dall’editore Mondatori. Nell’Italia Letteraria del 30 giugno è pubblicata una lettera inviata dal Panzini al direttore del Resto del Carlino: il Panzini, con stile seccato e intimamente allarmato, si lamenta per un piccolo commento, pubblicato dal giornale bolognese alle prime due puntate del suo scritto che era giudicato «piacevole giocherello» e «cosa leggera». Il Panzini risponde in stile da telegramma: «Nessuna intenzione scrivere una biografia alla maniera romanzesca francese. Mia intenzione scrivere in stile piacevole e drammatico, tutto però documentato (Carteggio Nigra-Cavour)». (Come se la sola documentazione per la vita del Cavour fosse questo carteggio!) Il Panzini cerca poi di difendersi, assai male, dall’aver accennato a una forma di dittatura propria del Cavour, «umana», che ellitticamente poteva sembrare un giudizio critico su altre forme di dittatura: figurarsi la tremarella del Panzini nel procedere per questi «ignes». L’episodio ha un certo significato, perché mostra come molti si siano cominciati ad accorgere che queste scritture pseudo-nazionali e patriottiche del Panzini sono stucchevoli, insincere e mostrano la trama. L’imbecillità e l’inettitudine del Panzini di fronte alla storia sono incommensurabili: il suo scrivere è un puro e infantile gioco di parole, ammantato di una specie di melensa ironia che dovrebbe all’esistenza di chissà mai quali profondità, come quelle che certi contadini esprimono nel loro ingenuo modo di parlare. Bertoldo storico! In realtà è una forma di stenterellismo che si dà l’aria del Machiavelli in maniche di camicia e non in abito curiale. Un’altra puntata contro il Panzini si può leggere nella Nuova Italia di quel torno di tempo: si dice che la Vita di Cavour è scritta come se il Cavour fosse Pinocchio!

Né si può dire che lo stile del Panzini, nelle sue scritture di storia, sia «piacevole e drammatico»: egli è piuttosto farsesco e la storia è rappresentata come una piacevolezza da commesso viaggiatore o da farmacista di provincia: il farmacista è Panzini e i clienti sono altrettanti Panzini che si beano della propria fatua stupidaggine.

Tuttavia la Vita di Cavour ha una sua utilità: è una raccolta stupefacente di luoghi comuni sul Risorgimento e un documento di primo ordine del gesuitismo letterario del Panzini. Esemplificazione: «Uno scrittore inglese ha chiamato la storia dell’unità d’Italia la più romanzesca storia dei tempi moderni». (Il Panzini, oltre a creare luoghi comuni per gli argomenti che tratta, si dà molto daffare per raccogliere tutti i luoghi comuni che sullo stesso argomento sono stati messi in circolazione da altri scrittori, specialmente stranieri, senza accorgersi che, in molti casi, come in questo, è implicito un giudizio diffamatorio del popolo italiano: Panzini deve essersi fatto uno schedario speciale dei luoghi comuni, per condire opportunamente i suoi scritti). «Re Vittorio era nato con la spada e senza paura: due terribili baffi, un gran pizzo. Gli piacevano le belle donne e la musica del cannone. Un gran Re». Oleografia da bettola.

[…] Ciò che poi stupisce molto è che si insista tanto sugli episodi «galanti» della vita di Vittorio Emanuele, come se essi fossero tali da rendere più popolare la figura del re: si narra di alti funzionari e di ufficiali che andavano nelle famiglie di contadini per convincerle a mandare delle ragazze a letto col re per quattrini. A pensarci bene è stupefacente che tali cose siano raccontate credendo di rafforzare l’ammirazione popolare.

«Le donne? Già le donne. Su tale argomento Cavour andava molto d’accordo col suo re, benché anche in questo ci fosse qualche differenza. Re Vittorio era di molta buona bocca come avrebbero potuto attestare la bella Rosina, che fu poi contessa di Mirafiori», e via di questo tono fino a ricordare che i propositi galanti (!) del re alla corte delle Tuglierì (sic) furono così audaci «che tutte le dame ne rimasero amabilmente (!) atterrite. Quel forte, magnifico, re montanaro!» (Il Panzini si riferisce agli aneddoti raccontati dal Paleologue , ma che differenza di tocco. Il Paleologue, pur data la materia scabrosa, mantiene il tono del gentiluomo cortigiano: il Panzini non sa evitare il linguaggio del lenone da trivio, del commerciante in tratta delle bianche). «Cavour era assai più raffinato. Cavallereschi però tutti e due, e oserei (!) dire, romantici(!)». «Massimo D’Azeglio …. da quel gentiluomo delicato che era…..».

[…] «…. la guerra d’Oriente, una cosa piuttosto complicata, che per chiarezza di discorso si omette» (Affermazione impagabile per uno storico: si afferma che Cavour è stato un genio politico ec., ma l’affermazione non diventa mai dimostrazione e rappresentazione concreta. Il significato della partecipazione piemontese alla guerra di Crimea e della capacità politica di Cavour nell’averla voluta, è «omesso» per «chiarezza»). Il profilo di Napoleone III è sguaiatamente triviale: non si cerca di spiegare perché Napoleone abbia collaborato con Cavour.

«Al museo napoleonico in Roma c’è un prezioso pugnale con una lama che può passare il cuore (non è un pugnale dei soliti a quanto pare!». «Può questo pugnale servire di documento? Di pugnali io non ho esperienza (!), ma sentii dire quello essere il pugnale carbonaro che si affidava a chi entrava nella setta tenebrosa ecc.» (Il Panzini deve sempre essere stato ossessionato dai pugnali: ricordare la «livida lama» della Lanterna di Diogene. Forse si è trovato per caso presente a qualche torbido in Romagna e [deve] aver visto qualche paio d’occhi guatarlo biecamente: onde le «livide lame» che passano il cuore).

«E chi volesse vedere come la setta carbonara assumesse l’aspetto di Belzebù, legga il romanzo L’Ebreo di Verona di Antonio Bresciani e si divertirà (sic) un mondo, anche perché, a dispetto di quel che ne dicono i moderni (ma il De Sanctis era contemporaneo del Bresciani), quel padre gesuita fu un potente narratore ».

Tutta questa Vita di Cavour è una beffa della storia. Se le vite romanzate sono la forma attuale della letteratura storica amena tipo Alessandro Dumas, Panzini è il Ponson du Terrail del quadro. Il Panzini vuole così ostentatamente mostrare di «saperla lunga» sull’animo e sulla natura degli uomini, di essere un così furbissimo furbo, un realista così disincantato dalla tenebrosa nequizia dell’uman genere e specialmente dei politici, che, dopo averlo letto, viene voglia rifugiarsi in Condorcet e Bernardin de Saint-Pierre, che almeno non furono così volgarmente filistei. Nessun nesso storico è ricostruito nel fuoco di una personalità: la storia ti diventa una sequela di storielle poco divertenti perché insalivate dal Panzini, senza nesso né di individualità eroiche, né di altre forze sociali; quella del Panzini è veramente una nuova forma di gesuitismo, molto più accentuata di quanto si pensava leggendo la Vita a puntate. Al luogo comune della «nobiltà guerriera e non da anticamera» si possono contrapporre i giudizi che il Panzini volta per volta dà dei singoli generali come il La Marmora e il Della Rocca, spesso con espressioni di scherno trivialmente spiritoso: «Della Rocca è un guerriero. A Custoza, 1866, non brillerà per troppo valore, ma è un ostinato guerriero e perciò tien duro coi bollettini». (È proprio una frase da demagogo. Il Della Rocca non voleva più mandare i bollettini dello Stato Maggiore a Cavour, che ne aveva notato la cattiva compilazione letteraria, alla quale collaborava il re).

Non si comprende proprio cosa il Panzini abbia voluto scrivere con questa Vita di Cavour, perché non si tratta certo di una vita di Cavour né di una biografia dell’uomo Cavour, né di un profilo del politico Cavour. In verità, dal libro del Panzini, il Cavour, uomo e politico, esce piuttosto malconcio e ridotto a proporzioni da Gianduia: la sua figura non ha nessun rilievo concreto, perché a dare un rilievo non bastano certo le giaculatorie che il Panzini continuamente ripete: eroe, superbo, genio ecc. Questi giudizi non essendo giustificati (perciò si tratta di giaculatorie), potrebbero addirittura parere canzonature, se non si comprendesse che la misura che il Panzini adopera per giudicare l’eroismo, la grandezza, il genio ecc. non è altro che la sua personale misura, la genialità, la grandezza, l’eroismo del sig. Panzini Alfredo. Allo stesso modo e per la stessa ragione, il Panzini abbonda nel trovar attivi il dito di Dio, il fato, la provvidenza negli avvenimenti del Risorgimento; si tratta della concezione volgare dello «stellone» condita con parole da tragedia greca e da padre gesuita, ma non perciò meno triviale. In realtà l’insistenza balorda sull’«elemento extra umano» oltre che imbecillità storica, significa diminuire la funzione dello sforzo italiano, che pure non ebbe piccola parte negli avvenimenti. Cosa potrebbe significare che la rivoluzione italiana è stata un evento miracoloso? Che tra il fattore nazionale e quello internazionale dell’evento, è l’internazionale che aveva il peso maggiore e creava difficoltà che parevano insormontabili. È questo il caso? Bisognerebbe dirlo e forse la grandezza di Cavour, sarebbe messa ben più in rilievo e la sua funzione personale, il suo «eroismo» apparirebbe ben più da esaltare (a parte ogni altra considerazione). Ma il Panzini vuol dare colpi a molte botti con molti cerchi e non riesce a raccapezzare niente di sensato: né egli sa cosa sia una rivoluzione e quali siano i rivoluzionari: tutti furono grandi, rivoluzionari ecc. come al buio tutti i gatti sono bigi.

Nell’Italia Letteraria del giugno 1929 è pubblicata un’intervista di Antonio Bruers col Panzini: Come e perché Alfredo Panzini ha scritto una «Vita di Cavour». Vi si dice che lo stesso Bruers ha indotto il Panzini a scrivere il libro «in modo che il pubblico potesse avere finalmente un Cavour italiano, dopo averne avuto uno tedesco, uno inglese e uno francese». Nell’intervista il Panzini dice che la sua Vita «non è una monografia nel senso storico-scientifico della parola; è un profilo destinato non ai dotti, agli “specialisti” ma la vasto pubblico» (cioè chincaglieria per negri). Il Panzini è persuaso che nel suo libro ci siano delle parti originali e precisamente il fatto di aver dato importanza all’attentato di Orsini per spiegare l’atteggiamento di Napoleone III; secondo il Panzini Napoleone III sarebbe stato inscritto da giovane alla Carboneria, «la quale vincolò con impegno d’onore (!) il futuro sovrano della Francia»; Orsini, mandatario della Carboneria (che non esisteva più da un bel pezzo) avrebbe ricordato a Napoleone il suo impegno e quindi ecc. (proprio un romanzo alla Ponson du Terrail; Orsini, se mai vi appartenne, doveva aver dimenticato, al tempo dell’attentato, da un bel pezzo, la Carboneria; le sue repressioni del ’48 nelle Marche furono proprie dirette contro i vecchi carbonari, e ancora, l’Orsini, dopo aver superato, come gli altri rivoluzionari, la Carboneria nella «Giovane Italia» e nel mazzinismo, era già stato in rotta con Mazzini). Le ragioni dell’atteggiamento personale di Napoleone contro Orsini (che in ogni modo fu ghigliottinato) si spiegano forse banalmente con la paura del complice sfuggito e che poteva ritentare la prova; anche la grande serietà dell’Orsini che non era un qualunque scalmanato, dovette imporsi e dimostrare che l’odio dei rivoluzionari italiani per Napoleone non era una bazzecola: occorreva far dimenticare la caduta della Repubblica Romana e cercare di distruggere l’opinione diffusa che Napoleone fosse il maggior nemico dell’unità d’Italia. Il Panzini poi dimentica (per «chiarezza») che c’era stata la guerra di Crimea e l’orientamento generale di Napoleone pro-italiano (che però, essendo conservatore, non doveva essere gradito ai rivoluzionari); tanto che l’attentato sembrò spezzare la trama già ordita. Tutta l’ipotesi del Panzini si basa sull’aver visto il famoso pugnale che passava il cuore e sull’ipotesi che fosse un oggetto carbonaro: un romanzo alla Ponson e niente altro.”

- Log in to post comments