Submitted by admin on

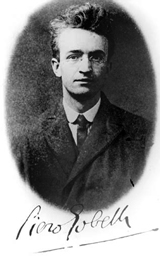

Piero Gobetti

Gli interventi di Piero Gobetti (1901-1926) su Panzini sebbene occasionali e sporadici, sono molto interessanti, perché travalicano la semplice valutazione artistica.

Gobetti, infatti, mentre si mostra scettico riguardo la prolificità di Panzini, coglie l’opportunità per inveire pesantemente contro l’editore Treves, colpevole di anteporre il profitto alla qualità e al rigore filologico delle pubblicazioni.

Gobetti percepisce prima di altri le manifestazioni più clamorose di questo fenomeno, i pericoli connessi all’assorbimento della letteratura alle leggi del mercato.

Panzini e Treves, insieme alla pigra e prezzolata compiacenza dei critici, fanno parte, secondo Gobetti, di quella cerchia intellettuale ed editoriale responsabile del decadimento morale e civile della letteratura italiana. Ma ci sarebbe da chiedersi quanto questo giudizio tagli le gambe a gran parte dei critici e del “mercato librario” dai tempi di Panzini ai giorni nostri. Forse la stragrande maggioranza.

“Siamo giunti alla forma più antipatica e ormai predominante della recensione o almeno ispirata dall’autore e dall’editore del libro. È la recensione che vuol dire e che non dice mai niente. Leggetene una decina e ne le avete lette tutte. E si capisce. La rivista impone al redattore di parlare di quei tanti libri. È il cottimo del lavoro intellettuale. […] E bisogna parlar bene perché chi fa la recensione è amico del tal autore oppure, romanziere anche lui a tempo perso, s’aspetta di vedersi lodata per contrappeso la sua robaccia.

[…] Un libro di Panzini ha sempre le tracce del suo “vivace ingegno”, è “poesia”, “equilibrio spirituale” e tante altre cose così; per evitare la taccia di adulatore gli si può dire tutt’al più timidamente che lui ha abusato della sua abilità tecnica.

[…] La magnifica novità e l’ardita ribellione è che in salotto e in sede tipografica dei fratelli Treves è bandita alfine la filosofia dello spirito. Il grande passo è compiuto. Qui occorre esser recisi: sono rivoluzionari anche i borghesi. O che ci viene a dire questa filosofia idealistica con sacerdoti massimi Croce e Gentile, d’autocoscienza e d’intima responsabilità e d’universalità dello spirito e di razionalità? Resti un tal linguaggio ai teutoni. «Noi belli spiriti latini - ragionano - amiamo la filosofia di Panzini. Mentre tu ti tormenti in una critica dei valori noi dolcemente posiamo lo sguardo in pace sulle rilegature in pergamena che Treves ci ha fornito e discutiamo con giusta misura la qualità degli ori che l’editore ha apprestato».

Fuor di scherzo e men fiorito questi sono fatti innegabili. Treves è il rappresentante dell’incultura nostra. L’editore deve essere un iniziatore di cultura, un organizzatore di lavoro spirituale e Treves è solo un tipografo. Gli manca ogni carattere, ogni fuoco interiore, ogni anima, ogni originalità. In un editore non possiamo ammettere l’eclettismo. E invece Treves ha la mentalità del gran pubblico. Questo gli rimproveriamo. S’accontenti di stare nel gran pubblico: non accetti ufficio di tanto peso qual è quello dell’editore. Dinanzi a un progetto editoriale quest’uomo , o questa società, questo sistema di uomini, vede solo il fatto della vendita. Ciò vede anche e solo il commesso viaggiatore. Ora nell’editore è necessaria e utile questa preoccupazione: ma non può ammettere questa sola; bisogna pura badare al fattore essenziale che è il libro e dal quale dipende anche il risultato-denaro. Ma nel libro l’editore milanese vede la copertina, l’esteriorità, la reclame, e vi si ferma.” Gobetti, però, in altre circostanze esprime anche la sua valutazione critica sul Panzini scrittore, deplorando la sua decisione, causata dal successo di pubblico, di dedicarsi ai temi d’attualità, trascurando il piccolo mondo che aveva mirabilmente raccontato agli inizi. “La decadenza di Panzini comincia con la guerra, ossia appena i libri di Panzini hanno trovato pubblico. Dal 1893 al 1914, in appena ventidue anni, Panzini ha scritto sei libri di poesia: Il libro dei morti, Gli ingenui, Piccole storie del mondo grande, La lanterna di Diogene, Santippe. Dal 1918 al 1925 ne ha stampati dieci.

Prima del 1914 Panzini s’accontentava di essere un professore di scuole medie, curava libri di testo, antologie, traduzioni. Era l’onesto letterato carducciano, geloso del suo piccolo mondo lirico-nostalgico, al quale cercava un’espressione sobria nei momenti felici, nei momenti di necessità poetica. Ora Panzini è diventato un professionista della letteratura, mette su due libri l’anno e sente il dovere di dire la sua sui principali avvenimenti che corrono.

Ebbene i giudizi di Panzini sui fatti del giorno non ci convincono: la sua filosofia non c’interessa. Panzini era un uomo semplice, un uomo che portava il ricordo d’altri tempi e non aveva bisogno di polemizzare coi vivi perché si trovava troppo bene a vivere coi morti: la sua prosa ci portava un sapore d’idillio.

Quando ha cominciato a parlare di bolscevismo, di crisi sociale, di necessità delle tradizioni, Panzini non ha saputo dirci altro che, scusate, sciocchezze. È uscito fuori di tono. Perché Panzini di queste cose non s’intende, ha ostentato uno scetticismo che il pubblico prende per superiorità ed è soltanto ignoranza. Il suo mondo ha perduto quel dolce velo di pudore delle cose antiche; la nostalgia è diventata esibizionismo e ostentazione; troviamo un’aridezza mascherata e gonfia. E Panzini crede d’aver trovato lo stile polemico ed umoristico! Un filosofo romagnolo non si può accettare se non commensale.

In queste Damigelle (Treves, 1926), quando Panzini vuol tornare ai motivi antichi e schietti (per es. Amore d’altri tempi, Noretta ecc.) si vede che la sua vena è inaridita. Troppe parentesi, troppe riflessioni estranee lo turbano: e quando si ammirerebbe l’idillio s’incontrano pagine d’un patetico zuccherato, tenero, senza freschezza.

Perciò ad ogni libro che stamperà Panzini facciamo proposito di non tornare più dal libraio, ma di riprendere dallo scaffale Le fiabe della virtù.”

- Log in to post comments