Submitted by admin on

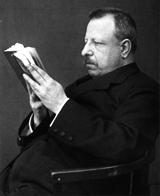

Benedetto Croce

Quanto Panzini temesse l’autorità morale ed intellettuale del “tremendissimo senatore”, Benedetto Croce (1866-1952), lo si comprende già dalla seconda lettera, spedita nell’ottobre del 1910, del carteggio con Renato Serra, dove apostrofa il filosofo napoletano come “terrore dei vivi e dei morti”.

Gli episodi degli anni successivi dimostreranno che questo timore fosse ben fondato.

La prima occasione di risentimento da parte di Croce è provocata da un articolo del febbraio del 1915 su “Illustrazione Italiana”, dove, dissertando sull’eventualità dell’intervento dell’Italia nella guerra mondiale, Panzini attribuisce al filosofo una posizione neutralista rigida e distaccata, come si evince da questa frase: “l’Italia bizantina senza guerra, rimarrà bizantina con la guerra”.

Croce, indignato, replicò personalmente, scrivendo immediatamente a Panzini una lettera in cui negava di aver mai, non solo scritto, ma addirittura pensato una simile affermazione; la risposta di Panzini è un tentativo di difendersi sostenendo di aver frainteso un giudizio di Croce sulla buona sorte dell’Italia nel Risorgimento, che, a causa di contingenze della politica europea particolarmente favorevoli in quel dato periodo, avrebbe raccolto, con l’unità, più di quanto non avesse prima seminato.

A questa impacciata arringa Croce, riscontrando di aver colto in fallo Panzini, per buon animo decide di non replicare. Passano gli anni, subentra il fascismo e, mentre Panzini firma il “Manifesto degli intellettuali fascisti” del 1925 promosso da Gentile, per poi divenire quattro anni dopo accademico d’Italia, Croce, con la redazione del “Manifesto degli intellettuali antifascisti”, diventa uno dei più fermi e autorevoli oppositori del partito di regime.

Per tutti questi motivi, il filosofo napoletano rimane esterrefatto quando legge la porzione incriminata del suddetto articolo riproposta dallo scrittore nel volume Diario sentimentale di guerra. Croce perde davvero le staffe a causa di questa sgradita e offensiva “lezione di reverenza verso la patria”, rimprovero ai suoi occhi ancor più intollerabile perché fatto da un firmatario del “Manifesto degli intellettuali fascisti”, a lui che si stava opponendo, con le proprie armi, a un regime che considerava nefasto per la nazione. Perciò, Croce, dichiarando orgogliosamente la sua fedeltà all’Italia, accusa Panzini di essere un misero ”brillante da teatro”.

Lo scontro tra i due si era arricchito nel frattempo di un altro capitolo quando nel 1925 Croce si era indispettito, sfogliando il Dizionario moderno di Panzini, nel leggere questa definizione della parola “allotria”:

«Allotria: voce greca, cosa estranea, usata dai dotti germani e da Benedetto Croce per esprimere gli elementi dottrinali, storici ecc. alieni dall’apertura, cioè meramente intuitiva (?).»

Croce si infuria e, sprezzante, giudica l’esegesi del vocabolo, “aliena da ogni intelligenza”, condannando la consuetudine di Panzini di irridere tutto ciò che le sue deboli facoltà intellettuali non riescono a comprendere.

Croce muove altre accuse alla metodologia impiegata da Panzini nella redazione del vocabolario, che, per la vastità delle loro implicazioni, possono essere applicate anche alla sua attività di narratore.

Croce asserisce di non sopportare l’umorismo di Panzini, manifestato nel Dizionario dalla tendenza ad infarcire la spiegazione specificamente scientifica del lemma con commenti e divagazioni di carattere personale. Nelle glosse prende forma la vocazione dello scrittore ad assumere “l’aria dell’ingenuo meravigliato”, convinto, dietro lo schermo di un’apparente banalità, di aver carpito “il fondo della realtà”, fatalmente celato al resto degli uomini. Il risultato di questo procedimento è, lungi dalle mirabili intenzioni dell’autore, un’ironia “scipita e insopportabile”, degna degli “umoristi di professione”, i quali sono persuasi d’essere spiritosi, e quindi si ritengono all’altezza di scherzare e di drammatizzare su qualsiasi cosa, mentre farebbero meglio a ridere e a piangere solo della loro “vacuità e demenza”.

Croce in una successiva recensione all’ottava edizione del Dizionario, precisa come la puntuale correzione della nota sul termine “allotria” sia controbilanciata in negativo dall’inserimento, con ancora un riferimento allo stesso Croce, del lemma “estetica”; un’altra occasione, commenta caustico il filosofo, dove Panzini si impegna “con fervido zelo a dare prova delle lacune della sua cultura”.

Croce torna a parlare di Panzini, per l’ultima volta, quando nove anni dopo la morte dello scrittore, s’imbatte, leggendo la raccolta postuma di scritti panziniani Per amore di Biancofiore, nella già riportata missiva a Serra, in cui il filosofo veniva evocato come “terrore dei vivi e dei morti”.

Prendendo spunto da ciò, Croce traccia un breve consuntivo del rapporto, anche se solo in absentia, con Panzini.

Innanzi tutto, ricorda un incontro con il cognato dello scrittore che gli aveva raccontato la paura di questi ogni volta che sfogliava un fascicolo della “Critica”, temendo di trovarvi il suo nome schernito.

Croce riporta poi un episodio che sancisce la riappacificazione tra loro: infatti, all’indomani della pubblicazione del saggio critico, di cui ci accingiamo a parlare, nella cui stesura, come Croce puntualizza ripetutamente e un po’ spocchiosamente, non si fece in alcun modo influenzare dalle passate polemiche personali, Panzini, lusingato dalle lodi ricevute, fece pervenire allo studioso una copia con dedica de Il bacio di Lesbia, accolta da questo con benevolenza e soddisfazione per l’equivoco finalmente chiarito.

Dopo aver dato spazio a queste piccole schermaglie, non si può evitare di parlare dell’effettivo contributo di Croce che, sebbene non costituisca una stroncatura senza appello, segna, data l’autorità di Croce, un deciso momento rottura nella storia della fortuna critica panziniana.

Croce condanna la conversione di Panzini da poeta e artista genuino degli affetti domestici a scrittore per il grosso pubblico, che lo ha inevitabilmente spinto a costruirsi uno stile ripetitivo e artificioso.

Croce sostiene che Panzini, per andare incontro alle esigenze della massa, incolta, dei lettori, si sia appiccicato in volto una “maschera” umorista, attraverso cui filtra senza posa le vicende dei suoi personaggi, con il risultato di castigare la sua vena poetica in una penosa scimmiottatura di se stesso.

“Perché mai taluni scrittori, che sanno esprimere in modo fine e delicato i loro sentimenti, che sanno ritrarre con vivezza figure e scenette, invece di compiere e comporre i loro accenni e bozzetti nella forma di liriche, di romanzi, di drammi dal serio accento, le spargono in una conversazione di tono scettico, ironico, burlesco, in cui sembra che vengano fuori contro proposito o contro voglia, per distrazione, per accidente, come se avessero preso la mano al prosaico e barzellettante conversatore? Perché mai gettano le poetiche loro fantasie in quell’onda discorsiva, sulla quale battono le alucce tentando di librarsi, e spesso vi restano immollate e impacciate? È stato detto che ciò proviene da scontrosità e da pudore di nascondere il proprio cuore, di non lasciarsi sorprendere nel desiderio e nell’affanno. Male, in ogni caso, perché la poesia ammette bensì e comanda l’alta verecondia, ma non punto ritrosie, smorfiette e falsi pudori, che danno a vedere l’animo non di lei unicamente occupato, frastornato dall’immagine di spettatori innanzi ai quali si pensa di dover prendere certi atteggiamenti per farsi accettare o per far bella figura agli occhi loro e degli altri simili a loro. Sennonché, s’io non erro la ragione vera di quella maniera letteraria è da ricercare, di solito, più in fondo, in una certa coscienza d’insufficienza, di scarsa forza, non durevole alla tensione che l’arte, la nuda arte, richiede; e quegli scrittori mi somigliano nuotatori che non osano affidarsi in tutto al libero mare, e nuotano qualche tratto e poi tornano a prender piede sull’arena.

Tale si direbbe che sia il Panzini, che non altrimenti riesce a formulare e a comunicare i suoi moti d’animo e le sue immagini poetiche (perché senza dubbio, egli ha del poeta), se non attraverso una maschera che si è posta sul volto, la maschera di colui che non comprende quest’imbroglio che è la vita, e perché gli uomini siano come sono e le donne anche, e, in quanto dichiara di non comprendere, si stima superiore a che crede di comprendere, e perciò può segnare gli angoli della sua bocca con la piega di un perpetuo sorriso di spregio e d’irrisione. Può darsi che la maschera sia stata in qualche momento o in un primo momento un sentimento spontaneo; ma maschera poi è diventata, che tanto forte gli aderisce al volto da non potersela più staccare, perché, senza di essa, forse non gli riuscirebbe più di parlare e di dire le belle cose che pur dice. Si sopporta dunque, dunque, quella per queste, ma solo in queste l’animo si sofferma e si riconcilia con lui.

Si sopporta, per esempio, che, nella Lanterna di Diogene, ripigli (come del resto, in altri suoi volumi) lo schema e il frusto espediente dei Reisebilder, e ci allieti o si allieti di mediocri spiritosaggini, e ci partecipi non profondi pensamenti, e c’intrattenga così di frequente delle sue merende e dei suoi desinari in mezzo ai campi e nelle osterie (delle delizie del mangiare parla volentieri in molti suoi libri, come appunto certe maschere ghiottone della commedia dell’arte).

Si sopporta la lunga cicalata, che toglie a pretesto Santippe, a pieno ripagati dalla rivelazione a cui si assiste dell’umana realtà di quella che fu la proverbiale moglie di Socrate, colei che non intendeva la sfera ideale in cui respirava e si muoveva il marito, che lo considerava demente, lo copriva di rimproveri ed invettive, lo tormentava e perseguitava quasi nemica implacabile.

Si sopporta che egli mantenga quella sua maniera d’intonare il racconto, e persino che scriva in fronte al suo libro il brutto titolo schernitore: La pulcella senza pulcellaggio; quando, in quel racconto, vive una figura così gentile come Berenice, la ragazza bolognese, dolce, buona, di delicato sentire, che giovanilmente non vede niente di più bello al mondo che la dedizione per amore, e ama con tutta se stessa; rapita sempre nel ricordo e nell’ammirazione per il primo amante, bizzarro, mezzo matto, che brucia con generosa allegria in una fiammata la propria esistenza; affettuosa e tenera, a tratti materna, con l’altro che poi si è preso, a lei di tanto inferiore moralmente quanto le è superiore per senno pratico e capacità di farsi strada nel mondo: l’amorosa Berenice, alla quale non rimane che lasciare un mondo che non è fatto solo di amore, di amor giovanile di ogni altra cosa oblioso.

L’amore, l’amore nel suo fascino sensuale, l’amore, diciamo pure, nella sua morbidezza e lascivia, ricorre di continuo, insistente, nella sua visione del mondo. Anche quando sogna l’idillio della vita campestre, lo vede riapparire di lontano, rispuntare da un angolo, ripenetrare, irresistibile, devastatore, a sconvolgere tutto l’edifizietto leggiadro e tranquillo che era stato costruito. E si direbbe che queste repressa ma pungente bramosia e paura insieme della muliebrità, dell’amore che è insieme ebbrezza e tristezza, ragion di vita e perdizione, lo renda molle e sensibile ad altre forme di affetti, ad altre gioie e tristezze della povera vita umana, che la morte circonda del suo duro cerchio infrangibile.

[…] più o meno interrotto che sia, o fastidiosamente accompagnato dalla musica sarcastica che si è detta, è di questa sorta il Panzini che parla a chi gioisce alla vista della «giovinetta austera e immortale»; ed è il Panzini che, credo, resterà. Ma ce ne un altro il quale occupa, purtroppo, grande spazio accanto al primo, ed esercita prepotenza: il Panzini che si prende sul serio nel suo ghigno sarcastico, e si arroga di fare il pensatore, il critico, il sociologo, il moralista, il satirico, e si dà a descrivere la società contemporanea, e vuol giudicarne l’andamento e gli aspetti e biasima e ammonisce, e osa tentare persino i libri di storia; questo Panzini, che getta sull’altro una luce sfavorevole. Anche coloro, che assai lo ammirano, hanno preso a deplorare la sua decadenza nell’ultimo ventennio, il suo lavorare in modo meccanico, la sua crescente frivolezza e vacuità; ma, piuttosto che di una distinzione di epoche, qui si tratta, a me pare, di una duplicità che è stata sempre in lui, con varia proporzione, e di uno squilibrio accresciuto negli ultimi tempi dall’esser egli passato dalla proba e modesta vita dell’artista al mestiere del giornalista e facitore di libri per il «gran pubblico», per i molti lettori.

Il Panzini non né mente né cultura di critico e di storico: la sua è esclusivamente umanistica, di «retorique», come dicono i francesi, rivolta alle parole e alle forme dello scrivere bene, donde anche l’interessamento da cui sono nati i suoi lavori lessicali e grammaticali. Impaziente, se non consapevole, del suo limite mentale, volentieri si sfoga a irridere le cose che ben dovrebbe sapere di non conoscere e di non poter mai sottomettere a se, e il mondo di pensiero dal quale è escluso: la quale irrisione non è certamente il mezzo conducente a correggere, e piuttosto serva a far risaltare, l’inferiorità che egli avverte in se. È nota la prova infelice che fece quando volle comporre una vita di Camillo di Cavour: i suoi libri sulla storia d’Italia sono privi affatto di acume storico, sebbene non vi manchi qualche tocco felice, bozzettistica ed impressionistico; perfino quando scrive di letteratura e di poesia, come gli è accaduto per il Boiardo, che a ragione ammira e procura di render caro ai lettori italiani, non c’è caso che riesca a porre e risolvere un problema critico, ma si effonde nel dire il suo diletto in quella lettura, e nell’intessere le sue fantasie sui personaggi e le avventure dell’Orlando innamorato. Da giovane, aveva scritto un libretto, che rimane la sua prosa meglio ragionata, sulla conversione del Carducci da repubblicano a monarchico; ma già in quello dava a vedere a l’animo suo disorientato e scettico e pessimistico, incapace d’intendere quel che la nuova Italia politicamente, economicamente, culturalmente operava e lavorava. Il disorientamento si fece maggiore in mezzo agli avvenimenti italiani ed europei della guerra e delle susseguenti rivoluzioni, reazioni ed agitazioni. Chi ha lodato il suo Diario della guerra e gli altri quadri che ha dato dell’Italia contemporanea come la più fedele immagine da trasmettere ai posteri di ciò che l’Italia ha sentito e pensato in quegli anni, ha lodato ciò che si può lodare in ogni cronaca che annoti i fatti del giorno, e le voci e i commenti che suscitano nel pubblico; giacché, oltre la cronaca e le idee e i sentimenti comuni e perfino volgari, il Panzini non sa andare.

Scrittore satirico? Ma la satira vuole un sostegno in un sistema di idee nelle quali si ha fede, in un ideale che si riverisce nel proprio animo: la satira si chiama Voltaire. Qual è l’ideale del Panzini, del Panzini che si vanta scettico e pessimista, del Panzini che non accoglie nel suo petto religione di sorta alcuna, che non crede nella mente umana, creatrice e autrice di verità? Non ha neppure, veramente, l’ideale dell’assolutismo, della regola dall’alto, che suppone anch’essa una fede, la fede nel trascendente: quel che viene scrivendo a questo proposito ha tutta l’aria di una compiacente adesione e adulazione alla forza che è prevalsa. A scrutare le sue sentenze, i suoi giudizi contradditori, i suoi sentimenti contrastanti, temo che non ci si troverebbe altro che una grande paura del mondo che si muove e del turbamento che da questo moto sia per venire alla propria tranquillità e al proprio comodo: il che non sembra che possa chiamarsi un ideale.

La satira, dunque, la satira di buona lega, gli è negata, e non gli rimane se non di piacevoleggiare e cercar di provocare il riso nel volgo dei lettori, dicendo le sciocchezze che a costoro gradiscono, prendendo le arie che a costoro sembrano argute e intelligenti. Spettacolo che è penoso a chi pure pregia in lui il poeta e l’artista, e lo ama in questi suoi momenti buoni, e vorrebbe che si lasciasse amare e stimare nel rimanente dell’opera sua.”- Log in to post comments